Требуха, жарёха, пирожное из фасоли и другие старинные курские блюда

Колледж коммерции, технологии и сервиса Курского государственного университета уже несколько лет работает над проектом «Реновация курской кухни. На пути к тысячелетию». В старых книгах, газетах, воспоминаниях курян студенты и педагоги ищут сведения о курских блюдах, восстанавливают их рецепты и устраивает дегустации. Очередная презентация старинных курских блюд состоялась на этой неделе.

Сегодня не каждый гурман оценит эти аутентичные блюда, но авторы проекта уверены, что их можно переосмыслить и сделать современными. Колледж готов делиться рецептами с рестораторами, которые захотят сделать гарбузню, кутырь, или черепеники гастрономическим брендом региона. Пока такую идею поддержал только ресторан «Белая Акация», некоторые блюда традиционной курской кухни там можно попробовать по предварительному заказу.

Требуха перепаренная

В Курске требухой называли желудок жвачных животных: коров, овец. Требуха употреблялась в пищу с древних времён, а в советский период её стали воспринимать едой для малообеспеченных. Русская писательница, этнограф и фольклорист Екатерина Авдеева в «Воспоминаниях о Курске» 1842 года писала, что такое блюдо как требуха перепаренная «бывало в старину, но теперь вывелось из употребления: для него брали хорошо вычищенный бараний рубец». А если такое блюдо приготовить для прислуги, то «прислуга останется им довольна». Предположительно, это блюдо возникло в Московский период «стола русских государей», то есть не позднее XVI века.

Жарёха из свижины

Жарёха (жарево, жарёнка) — мелкие, быстро обжаренные кусочки свежего свиного мяса, сала и печени. Первое упоминание об этом блюде относят к «Домострою» Сильвестра 1547 года, а сама технология появилась не позднее IX века. Жарёху делали из яиц, картофеля, свеклы, грибов, рыбы, а когда «били свиней», то из свижины — свежего свиного мяса, сала и потрохов. Как делали жарёху из свижины, авторы проекта «Реновация курской кухни» узнали в Обояни.

Щи зеленые

Щи — основное горячее блюдо русской кухни на основе капусты. Этнографа Алексей Машкин писал в 1862 году, что крестьяне Обоянского уезда «щи приготовляют с ноября месяца до половины апреля, из кислой капусты или квашеных бураков…», а в остальное время года из разной зелени: молодой крапивы, снытки, лебеды, чернобыльника (полынь), сурепки, щавеля, молодой гречихи и свежей капусты. Такую похлебку из молодой зелени в русской кухне называют зелеными щами.

Котлеты из плотвы

Блюда, приготовленные из рубленого мяса или рыбы, были известны на Руси еще в XVI веке и назывались они «тельное». Со временем их стали именовать на французский манер — котлеты. Интересным народным рецептом приготовления котлет из плотвы поделился курский поэт, заядлый рыбак Владимир Рябинин.

Лапшевник

Запеканка из макарон с яйцами, знакомая многим с детства, имеет достаточно древние корни и была несладким блюдом. Сама лапша появилась на Руси в XIII века под влиянием тюркской кухни, а блюда из нее широко представлены в «Домострое». В курской кулинарной традиции существуют как несладкая версия лапшевника, известная в деревне Кожля, так и сладкая десертная с сахаром, изюмом и творогом, которую готовили в деревне Самарка.

Гренки

Екатерина Авдеева в «Ручной книге русской опытной хозяйки» отмечает, что в середине XIX века горячие блюда на стол подавались с хлебом, гренками, сухарями, высушенными в печке, или пирожками. «Гренк», согласно словарю Владимира Даля — слово русского происхождения от «греть» или «гореть». Впервые гренки как блюдо, подаваемое к столу в постные дни, упоминаются в «Домострое». К горячим блюдам в Колледже коммерции подают гренки из курского черепеника — дрожжевого хлеба из гречки.

Похлебка из почек

Похлебка — «всякая жидкая пища, которую хлебают, едят ложкою». Похлебки могли быть мясными, картофельными, грибными, с курицей, с почками. Екатерина Авдеева отмечала, что даже на званых обедах в домах богатых курян подавали похлебку из почек с огурцами, которая является предшественницей современного рассольника.

Пирожное из фасоли

«Пирожное» — слово древнее и со временем меняло свой смысл, но изначально оно пошло от слова «пирог» (пиршественное блюдо). В России фасоль вплоть до конца XIX века выращивалась лишь в помещичьих хозяйствах. Интересен рецепт сладкого блюда «пирожного из фасоли», который исследователи проекта «Реновация курской кухни» нашли в селе Дьяконово.

Компот из кислицы

До появления китайского чая в XVI веке на Руси пили отвары и настои из трав, листьев, цветов, ягод, кореньев, чаги. В «Словаре курских говоров» отмечается, что в селе Банищи варили компот из кислицы, так в нашем регионе называли щавель. Однако чаще из щавеля варили зеленые щи, поэтому происхождение слова «щавель» в русском языке ведется от слова «щаной», то есть «свойственный щам».

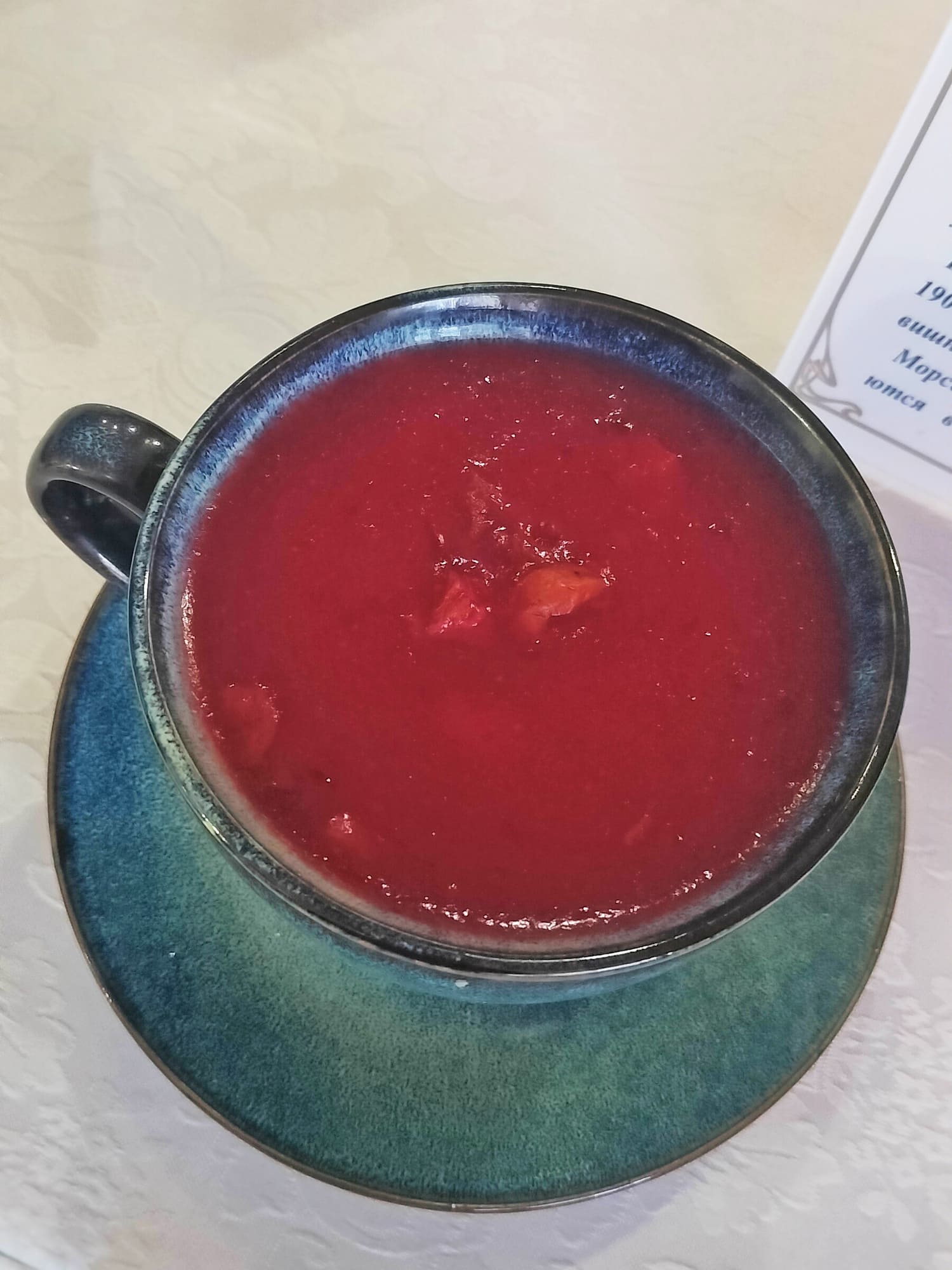

Кисель из виша

Кисель — одно из самых древних русских блюд. Первое упоминание о нем находим в «Повести временных лет» в 997 году. В книге «Народные говоры Курской губернии» 1904 года отмечается, что вишем в нашем регионе называли плоды вишни. Морсы из вишен и красные сладкие кисели впервые упоминаются в «Домострое».